Burnout verstehen und vorbeugen

Wie du die Warnsignale erkennst, bevor es zu spät ist

Blog | September 2025 | Autorin: Anna Maria Schaupp

Burnout betrifft nicht nur Einzelpersonen, sondern ganze Arbeitswelten und erfordert einen ganzheitlichen Blick auf Prävention und Führung. Anna Maria Schaupp ist Verhaltenstherapeutin i.A.u.S. und Expertin bei Framechangers™. Mit ihrem fundierten Wissen in Verhaltenswissenschaften, systemischer Beratung und Organisationsentwicklung unterstützt sie Führungskräfte und Unternehmen dabei, Transformationsprozesse erfolgreich zu gestalten und Resilienz auf Individuums-, Team- und Organisationsebene zu fördern. In diesem Blogbeitrag erfährst du, wie du Burnout frühzeitig erkennst, welche Modelle und Phasen es gibt und welche praktischen Strategien – von Resilienz-Training bis Kulturwandel – du sofort umsetzen kannst.

Das Wichtigste auf einen Blick

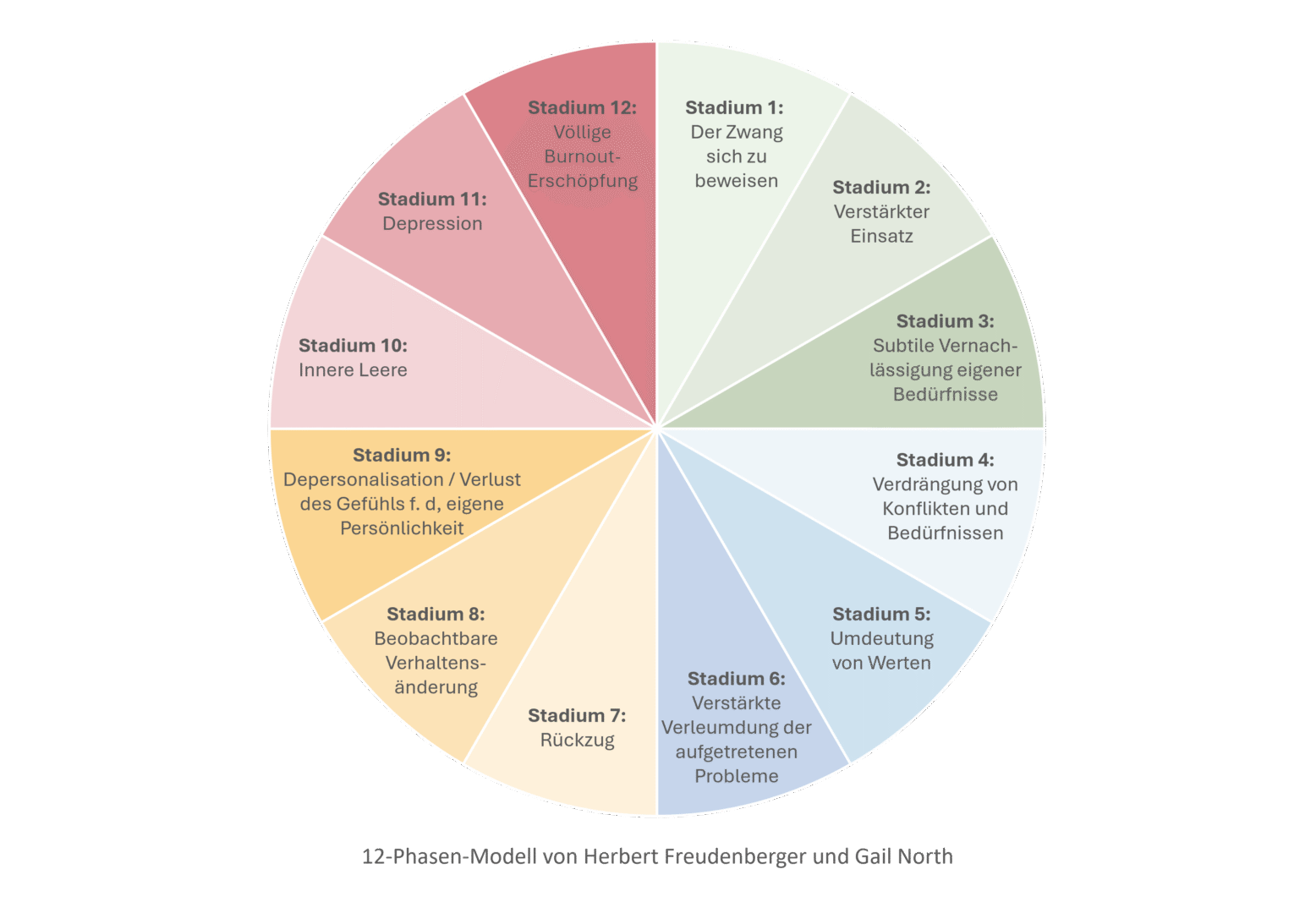

- Burnout verstehen: Verschiedene Burnout-Modelle – etwa die drei Dimensionen des Maslach Burnout Inventory, das 12-Phasen-Modell nach Freudenberger und 5 Burnout Stages – bieten unterschiedliche Perspektiven auf Entstehung und Warnsignale von Burnout.

- Prävention auf drei Ebenen: Stärkung individueller Resilienz, gesunde Führungskultur und strukturelle Veränderungen sind entscheidend.

- Führung als Schlüssel: Achtsame, wertschätzende Führung und emotionale Intelligenz reduzieren psychosoziale Risiken nachhaltig.

- Systemische Ursachen angehen: Coaching und Stressmanagement wirken nur langfristig, wenn auch die organisatorischen Belastungsquellen beseitigt werden.

- Kulturwandel umsetzen: Fokus auf Menschlichkeit, Flexibilität und Balance schafft Rahmenbedingungen, in denen Erholung und mentale Gesundheit gedeihen.

Was ist Burnout?

Burnout ist ein Zustand emotionaler, mentaler und körperlicher Erschöpfung, der meist durch anhaltende Überlastung, hohen Leistungsdruck oder ein Ungleichgewicht zwischen Anforderung und Erholung entsteht. Burnout ist keine eigenständige medizinische Diagnose, sondern ein Erschöpfungsyndrom mit verschiedenen Beschwerden. Im Zentrum steht die Erschöpfung durch Überlastung.

Definition und Abgrenzung

Abgrenzung zu akutem Stress, Depression, Erschöpfungsdepression

Burnout unterscheidet sich von akutem Stress dadurch, dass die Symptome nicht unmittelbar auftreten und nachlassen, sondern chronisch bestehen und oft schleichend beginnen und zunehmend verhärten. Im Gegensatz zu einer Depression ist Burnout in der Regel direkt mit spezifischen Belastungssituationen wie Beruf, Studium oder Pflegeaufgaben verbunden. Allerdings kann ein unbehandeltes Burnout in eine Depression übergehen.

Eine Erschöpfungsdepression ist ein klinischer Begriff, der auf eine depressive Episode hinweist, die aus chronischer Überlastung hervorgeht – hier überschneiden sich die Grenzen zu Burnout häufig. Daher wird Burnout auch häufig als Erschöpfungsdepression eingestuft.

Spezifische Formen: Occupational Burnout, ADHD Burnout, Care Burnout, Burnout bei Führungskräften

Diese spezifischen Burnout-Formen sind keine offiziell anerkannten medizinischen Diagnosen, sondern eher beschreibende Unterkategorien, die in Forschung, Fachliteratur und Selbsthilfekontexten verwendet werden.

- Occupational Burnout: Tritt meist bei Menschen auf, die durch dauerhaft hohe Arbeitsanforderungen, geringe Wertschätzung und fehlende Erholungsphasen überlastet sind.

- ADHD Burnout: Menschen mit der Diagnose „Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung“ (ADHS) erleben Burnout häufig intensiver, da sie viel Energie aufwenden, um Strukturen zu schaffen oder gesellschaftliche Erwartungen zu erfüllen. Diese ständige Kompensation kann zu chronischer Erschöpfung führen.

- Care Burnout: Betrifft Personen, die langfristig Angehörige, Kinder oder hilfsbedürftige Menschen betreuen und dabei ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigen. Viele Betroffene empfinden ein starkes Verantwortungsgefühl und Pflichtbewusstsein, wodurch sie Warnsignale wie Erschöpfung, Gereiztheit oder Schlafstörungen oft ignorieren.

- Burnout bei Führungskräften: Führungskräfte bewegen sich in einem besonders herausfordernden Umfeld und sind daher einem erhöhten Risiko für Burnout ausgesetzt. Sie tragen nicht nur eine große Verantwortung, sondern stehen auch unter ständigem Entscheidungsdruck. Hinzu kommt, dass viele Führungskräfte mit einer zunehmenden Komplexität und Unvorhersehbarkeit ihres Arbeitsumfelds konfrontiert sind – etwa durch volatile Märkte, disruptive Veränderungen oder interne Spannungen. Trotz ihrer leitenden Funktion und Entscheidungsbefugnis erleben sie häufig, keinen vollständigen Einfluss auf Prozesse oder Ergebnisse zu haben. Dieses Spannungsfeld aus hoher Verantwortung bei gleichzeitig eingeschränkter Kontrollmöglichkeit begünstigt Stress, emotionale Erschöpfung und ein Gefühl der Isolation.

Entstehungsgeschichte des Begriffs

Der Begriff „Burnout“ wurde in den 1970er-Jahren vom Psychoanalytiker Herbert Freudenberger geprägt, der in der Sozialarbeit bei Helferberufen erstmals ein Muster aus mentaler Erschöpfung, Zynismus und Leistungsabfall beobachtete.

In den 1980er-Jahren entwickelte die Psychologin Christina Maslach das Konzept weiter und formulierte das bis heute einflussreiche „Maslach Burnout Inventory“ (MBI), das Burnout anhand der drei Kernsymptome: (1) Erschöpfung, (2) Depersonalisation/Zynismus, (3) reduzierte Leistungsfähigkeit misst.

Seit 2022 ist Burnout in der ICD-11 der WHO offiziell als arbeitsbezogenes Phänomen klassifiziert – nicht als Krankheit, sondern als Faktor, der die Gesundheit beeinflusst und auf chronischen beruflichen Stress zurückzuführen ist.

Die 3 Hauptdimensionen von Burnout (nach Maslach)

Das von Christina Maslach entwickelte Burnout-Konzept „Burnout Inventory“ beschreibt Burnout nicht als einzelnes Symptom, sondern als mehrdimensionales Syndrom, das sich in drei zentralen Bereichen zeigt. Diese Dimensionen helfen dabei, Burnout besser zu erkennen und einzuordnen, da sie die emotionalen, sozialen und leistungsbezogenen Aspekte des Phänomens erfassen. Die drei Kernbereiche sind:

1. Emotionale Erschöpfung (Exhaustion)

Diese Dimension beschreibt das Gefühl, emotional und körperlich ausgelaugt zu sein. Betroffene fühlen sich kraftlos, dauerhaft müde und empfinden alltägliche Anforderungen als überwältigend. Selbst kleine Aufgaben können als überfordernd erlebt werden, was häufig zu Rückzug und Motivationsverlust führt.

2. Depersonalisierung / Zynismus (Cynicism and Detachment)

Hierbei entwickeln Betroffene eine distanziert-zynische Haltung gegenüber ihrer Arbeit, Kolleg:innen oder Klient:innen. Um die eigene Überforderung abzufedern, bauen viele eine emotionale Distanz auf oder reagieren gereizt, sarkastisch oder gleichgültig. Dieser Mechanismus schützt kurzfristig vor Überlastung, kann aber langfristig zu Konflikten und sozialer Isolation führen.

3. Gefühl verringerter Leistungsfähigkeit (Reduced Efficacy)

Burnout geht häufig mit dem Eindruck einher, nicht mehr leistungsfähig oder wirksam zu sein. Betroffene erleben ihre Arbeit als wenig erfolgreich oder sinnstiftend und verlieren zunehmend das Vertrauen in die eigene Kompetenz. Dieses Empfinden ist jedoch nicht nur subjektiv – durch die anhaltende Erschöpfung sind tatsächlich auch kognitive, emotionale und körperliche Ressourcen eingeschränkt. Konzentrationsprobleme, verminderte Belastbarkeit und eine geringere Entscheidungsfähigkeit können die Leistungsfähigkeit verringern. Das wiederum verstärkt das Gefühl des Versagens, fördert Selbstzweifel und kann in einen Rückzug aus beruflichen Aufgaben münden.

Die 5 Burnout Stages

Das 5-Stufen-Modell („5 Burnout Stages“) ist ein vereinfachtes Modell zur Beschreibung des Burnout-Verlaufs. Es teilt den Prozess in fünf Phasen ein:

- Honeymoon phase: hohe Motivation und Begeisterung, oft begleitet von übermäßigem Einsatz.

- Onset of stress phase: erste Stressanzeichen wie Müdigkeit und Reizbarkeit treten auf.

- Chronic stress phase: andauernder Stress führt zu Erschöpfung und sozialem Rückzug.

- Burnout phase: typische Burnout-Symptome wie emotionale Erschöpfung und Leistungsabfall manifestieren sich.

- Habitual burnout phase: chronischer Burnout mit schweren psychischen und körperlichen Beschwerden.

Ursprünglich basiert dieses Modell auf dem umfassenderen 12-Phasen-Modell von Herbert Freudenberger und Gail North, das in den 1970er und 80er Jahren entwickelt wurde und den schleichenden Verlauf von Burnout detailliert beschreibt.

Während das 12-Phasen-Modell in der Fachliteratur gut etabliert ist, wird das 5-Stufen-Modell vor allem in populärwissenschaftlichen Kontexten, Selbsthilfeliteratur und im Coaching verwendet. Es bietet eine leicht verständliche Übersicht, fehlt jedoch als formal anerkanntes Modell in der psychologischen Forschung.

Ursachen und Risikofaktoren eines Burnout-Syndromes

Burnout entsteht selten aus einem einzigen Grund, sondern ist das Ergebnis eines Zusammenspiels verschiedener persönlicher, arbeitsbezogener und gesellschaftlicher Faktoren. Das Verständnis dieser Ursachen und Risikofaktoren ist entscheidend, um Burnout frühzeitig zu erkennen, präventiv zu handeln und Betroffene gezielt zu unterstützen.

Persönliche Risikofaktoren

Bestimmte individuelle Eigenschaften und Verhaltensmuster erhöhen das Risiko, ein Burnout zu entwickeln. Dazu zählen Perfektionismus und ein stark ausgeprägtes Helfersyndrom, bei dem Betroffene häufig ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen und sich zu sehr für andere einsetzen. Diese Verhaltensweisen werden oft durch sogenannte innere Antreiber – wie „Sei perfekt!“, „Mach es allen recht!“ oder „Streng dich an!“ – verstärkt, die den Druck erhöhen, ständig hohe Leistungen zu erbringen. Auch eine fehlende Selbstfürsorge spielt eine wichtige Rolle, wenn Pausen, Erholung und persönliche Grenzen vernachlässigt werden.

Arbeitsbezogene Ursachen

Der Arbeitskontext spielt eine zentrale Rolle bei der Entstehung von Burnout. Dauerhafte Überlastung durch hohen Leistungsdruck, Zeitdruck, ständiges Multitasking und eine mangelnde Work-Life-Balance fördern Erschöpfung. Besonders belastend sind toxische Arbeitsumfelder, in denen Mobbing, fehlende Wertschätzung, ungerechte Behandlung oder ein schlechtes Führungsverhalten vorherrschen. Auch unklare Aufgabenverteilungen, unrealistische Zielvorgaben oder fehlende Entwicklungsmöglichkeiten tragen dazu bei, dass Mitarbeitende sich machtlos und demotiviert fühlen. Auf Dauer führt dies zu emotionaler Erschöpfung, sinkender Leistungsfähigkeit und innerer Distanz zur Arbeit.

Gesellschaftliche und kulturelle Einflüsse

In einer Gesellschaft, die Leistung und Produktivität über alles stellt, steigt der Druck, sich ständig beweisen zu müssen. Die allgegenwärtige „Hustle-Kultur“, die ständige Erreichbarkeit und Selbstoptimierung glorifiziert, lässt wenig Raum für Erholung oder Schwäche. Psychische Belastungen werden häufig ignoriert oder stigmatisiert – Betroffene scheuen sich, Hilfe zu suchen, aus Angst, als „nicht belastbar“ zu gelten.

Warnzeichen und Symptome frühzeitig erkennen

Burnout entwickelt sich meist schleichend und bleibt in frühen Phasen oft unbemerkt. Umso wichtiger ist es, die typischen Warnsignale rechtzeitig zu erkennen – sowohl bei sich selbst als auch bei Mitarbeitenden oder Kolleg:innen. Die Symptome zeigen sich auf unterschiedlichen Ebenen: körperlich, emotional, mental und im Verhalten.

Körperliche Anzeichen

Körperliche Symptome sind oft die ersten Warnsignale, die bewusst wahrgenommen werden – auch wenn sie nicht sofort mit seelischer Überlastung in Verbindung gebracht werden. Häufig zeigen sich anhaltende Erschöpfung, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Muskelverspannungen oder Magen-Darm-Beschwerden. Auch ein geschwächtes Immunsystem mit erhöhter Infektanfälligkeit kann auf eine chronische Belastung hinweisen. Solche Beschwerden werden jedoch häufig bagatellisiert oder auf äußere Umstände geschoben, wodurch die eigentliche Ursache – der zunehmende Stress oder die emotionale Erschöpfung – lange unentdeckt bleibt.

Emotionale und mentale Symptome

Emotionale Warnzeichen äußern sich unter anderem in anhaltender Reizbarkeit, innerer Leere, Niedergeschlagenheit oder einem Gefühl der Überforderung. Auch eine deutlich niedrigere Frustrationstoleranz und schnelle Gereiztheit sind typische Hinweise. Betroffene verlieren zunehmend die Freude an ihrer Arbeit, empfinden Aufgaben als sinnlos oder erdrückend und ziehen sich emotional zurück. Auf mentaler Ebene treten häufig Konzentrationsstörungen, Entscheidungsschwierigkeiten oder Grübelschleifen auf.

Verhaltensveränderungen

Veränderungen im Verhalten sind ebenfalls typische Anzeichen eines beginnenden Burnouts – sie können sich jedoch sehr unterschiedlich äußern. Während sich einige Menschen zunehmend zurückziehen, Kontakte meiden und weniger kommunizieren, reagieren andere mit wachsender Gereiztheit oder einem zynischen Umgangston gegenüber der Arbeit und Kolleg:innen. Manche entwickeln einen übersteigerten Aktionismus, übernehmen immer mehr Aufgaben oder haben das Gefühl, „niemals abschalten zu können“.

Gerade Letzteres wird im beruflichen Umfeld oft zunächst positiv wahrgenommen und verstärkt: hohe Einsatzbereitschaft, ständige Erreichbarkeit und überdurchschnittliches Engagement gelten als besonders lobenswert. Doch was anfangs als Leistungswille erscheint, kann schleichend in eine ungesunde Überforderung münden. Diese Dynamik bleibt häufig lange unbemerkt – auch, weil sie gesellschaftlich und kulturell vielfach unterstützt wird.

Das scheinbar gegensätzliche Verhalten verdeutlicht, wie individuell sich Burnout bemerkbar machen kann. Umso wichtiger ist es, nicht nur Symptome zu erkennen, sondern auch kritisch zu hinterfragen, welche Verhaltensweisen im Arbeitskontext bewusst (positiv) verstärkt werden – und welche Signale vielleicht übersehen werden.

Warnzeichen bei Führungskräften erkennen

Führungskräfte stehen oft unter besonderem Druck: Sie tragen Verantwortung für Mitarbeitende, treffen weitreichende Entscheidungen und sind häufig zwischen den Erwartungen der Unternehmensleitung und den Bedürfnissen des Teams eingespannt. Diese Belastungen machen sie besonders anfällig für ein Burnout – wobei sich die Warnzeichen wie so oft wenig offensichtlich zeigen. Am besten erkennbar wird ein möglicher Burnout durch sichtbare Veränderungen im Verhalten. Ein typisches Warnsignal ist eine veränderte Frustrationstoleranz: Wer sonst ruhig und lösungsorientiert reagiert hat, wirkt plötzlich gereizt, ungeduldig oder überfordert – selbst bei alltäglichen Herausforderungen. Auch der Umgang mit Mitarbeitenden und Kolleg:innen kann sich verändern: Rückzug, emotionale Distanz, ein härterer Ton oder ein Mangel an Empathie und Offenheit deuten auf innere Erschöpfung hin.

Diese Veränderungen wirken sich nicht nur auf die betroffene Person aus, sondern auch auf das gesamte Teamsystem.

Folgen von Burnout

Ein Burnout bleibt selten ohne Konsequenzen – weder für die betroffene Person noch für das Umfeld. Die Auswirkungen betreffen sowohl die Gesundheit als auch das soziale und berufliche Leben und machen sich auch auf betrieblicher Ebene deutlich bemerkbar.

Für die betroffene Person

Burnout hat tiefgreifende Folgen für die psychische und physische Gesundheit. Häufig entwickeln sich aus der anhaltenden Erschöpfung ernsthafte Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen, Schlafstörungen oder psychosomatische Beschwerden. Auch körperliche Leiden wie chronische Schmerzen, Herz-Kreislauf-Probleme oder Magen-Darm-Erkrankungen treten vermehrt auf.

Betroffene verlieren nicht nur ihre Leistungsfähigkeit, sondern häufig auch das Vertrauen in sich selbst. Darüber hinaus ziehen sich viele aus ihrem sozialen Umfeld zurück, weil sie sich unverstanden, überfordert oder emotional leer fühlen.

Für Unternehmen

Auch für Unternehmen hat Burnout erhebliche Folgen. Produktivitätsverluste, Fehlzeiten und hohe Krankheitskosten sind direkte wirtschaftliche Konsequenzen. Wenn Führungskräfte betroffen sind, können zusätzlich Führungsausfälle, Unsicherheiten im Team und eine sinkende Motivation auftreten. Burnout fördert zudem die Fluktuation und wirkt sich negativ auf das Betriebsklima aus – insbesondere, wenn die Ursachen im Arbeitsumfeld liegen und nicht adressiert werden. Langfristig leidet auch das Arbeitgeberimage, wenn psychische Belastungen im Unternehmen tabuisiert oder ignoriert werden.

Burnout vermeiden & vorbeugen:

Burnout ist meist das Ergebnis chronischer Überforderung am Arbeitsplatz, mangelnder Erholungskompetenz und fehlender Balance. Um langfristige Arbeitsunfähigkeit durch Burnout zu vermeiden, braucht es einen ganzheitlichen Ansatz. Neben individuellen Kompetenzen spielen auch Führungskultur, betriebliche Strukturen und gesellschaftliche Rahmenbedingungen eine zentrale Rolle. Die folgenden fünf Handlungsfelder zeigen, wie Burnout-Prävention nachhaltig gelingt:

1. Individuelle Resilienz stärken

Ein zentraler Ansatz zur Prävention ist der Aufbau mentaler Resilienz – also der Fähigkeit, psychisch stabil und flexibel zu bleiben, auch unter hoher Belastung. Methoden wie Achtsamkeit, Selbstführung und reflektiertes Stressmanagement fördern den bewussten Umgang mit Überforderung.

Wenn du mehr über die Kraft und Bedeutung von Resilienz erfahren möchtest, empfehlen wir unsere Artikel „Schöpfen geht nur ohne Erschöpfung“ und Resilienz in unsicheren Zeiten – warum sie entscheidend für unser Arbeitsleben ist.“

2. Gesunde Führungskultur etablieren

Führung ist ein maßgeblicher Faktor, um Burnout von Mitarbeitenden zu vermeiden. Führung und Burnout hängen eng zusammen: Eine unterstützende, klare und wertschätzende Führungskultur wirkt als wirksamer Schutzfaktor. Trainings für achtsame Führung, Rollenklärung und der Aufbau von psychologischer Sicherheit fördern ein Umfeld, in dem Teams offen über Belastungen sprechen können und psychosoziale Risiken reduziert werden (ein beispielhaftes Trainingsangebot findest du hier: SMART Leadership Development Journey). Ein zentraler Schlüssel dabei ist emotionale Intelligenz – also die Fähigkeit, eigene Emotionen bewusst wahrzunehmen, zu steuern und empathisch mit anderen umzugehen. Wenn du deine eigene emotionale Intelligenz weiterentwickeln möchtest, kannst du an unserem kostenlosen Online-Kurs „The EI Leader“ teilnehmen.

3. Betriebliches Gesundheitsmanagement modern denken

Um die zuvor genannten Maßnahmen erfolgreich umzusetzen, ist es wichtig, dass sie in eine übergeordnete Strategie eingebettet werden. Ein zeitgemäßes Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) umfasst mehr als Rückenschule & Obstkorb. Es braucht strukturelle Gesundheitsförderung, etwa durch Präventionsprogramme, interne Ansprechpartner:innen für psychische Gesundheit und gezielte Schulungen für HR und Führungskräfte. Nur so lassen sich Belastungen früh erkennen – bevor sie zu Burnout oder innerer Kündigung führen.

4. Teamarbeit stärken

Ein funktionierendes Team kann viel Belastung abfedern – wenn Zusammenarbeit auf Vertrauen, Offenheit und gegenseitiger Unterstützung basiert. Verbindende Kommunikation, klare Rollen und Prozesse sowie ein wertschätzender Umgang schaffen Sicherheit und Orientierung im Arbeitsalltag. Besonders wichtig ist, dass Stärken bewusst eingesetzt und Unsicherheiten im Team aufgefangen werden können. So entsteht ein Klima, in dem man sich aufeinander verlassen kann – ein zentraler Schutzfaktor vor emotionaler Belastung und dem Gefühl, ausgebrannt zu sein. Wenn du diese Qualitäten in deinem Team stärken möchtest, unterstützen wir dich gerne mit unseren Angeboten in Team- und Organisationsentwicklung. So entsteht ein Umfeld, in dem Zusammenarbeit trägt und Belastungen gemeinsam bewältigt werden können.

5. Langfristige Veränderung durch Kulturwandel

Zu oft fokussieren Organisationen sich auf individuelle Lösungen wie Achtsamkeitstrainings oder Resilienz-Coachings, während die eigentlichen Stressquellen – etwa strukturelle Überlastung, unklare Rollen oder fehlende Führungskompetenz – unangetastet bleiben. Solche Maßnahmen sind zweifellos wertvoll, entfalten aber erst dann nachhaltige Wirkung, wenn auch die organisationalen Ursachen von Stress konsequent mitgedacht und verändert werden.

Ein echter Kulturwandel bedeutet daher, tiefgreifend umzudenken:

- den Fokus auf Menschlichkeit, Nachhaltigkeit und Balance zu legen,

- und die Rahmenbedingungen aktiv zu gestalten – etwa durch flexible Arbeitsmodelle und realistische Zielsetzungen

Nur so wird Stress regulierbar, Burnout vermeidbar – und langfristige Gesundheitsförderung möglich. Wenn du mehr zu dem Thema erfahren möchtest, könnte dich der Framchangers™ Artikel über nachhaltige Stressbewältigung interessieren.

Impulse von Anna Schaupp: Burnout-Prävention für Führungskräfte

Führung fängt bei Selbstführung an. Als Führungskraft trägst du Verantwortung – nicht nur für Ergebnisse, sondern auch für Menschen. Doch wer selbst dauerhaft unter Druck steht, läuft Gefahr, auszubrennen. In unserem Leadership-Coaching schauen wir FramechangersTM auf deine persönlichen Stressmuster, stärken deine Selbstführung und entwickeln Strategien, mit denen du gesund führen kannst – für dich und dein Team.

Fazit

Burnout entwickelt sich schleichend – und betrifft nicht nur einzelne „Überlastete“, sondern oft ganze Systeme. Umso wichtiger ist es, Warnsignale früh zu erkennen, ernst zu nehmen und gezielt vorzubeugen und zu handeln – durch individuelle Resilienz, gesunde Führung und strukturelle und kulturelle Veränderungen im Arbeitsumfeld. Gleichzeitig ist das Bewusstsein für das Problem der Stigmatisierung entscheidend, denn Scham oder Vorurteile gegenüber Betroffenen erschweren oft das offene Ansprechen und rechtzeitige Handeln.

FAQs

Was sind die 5 Phasen eines Burnouts?

Das 5-Stufen-Modell beschreibt Burnout als Verlauf in fünf Phasen: Honeymoon, beginnender Stress, chronischer Stress, Burnout und habitualisiertes Burnout. Es ist eine vereinfachte, populäre Darstellung, basierend auf dem detaillierteren 12-Phasen-Modell von Freudenberger und North.

Was sind die typischen Symptome eines Burnouts?

Emotionale Erschöpfung, Zynismus und reduzierte Leistungsfähigkeit. (nach dem Burnout-Konzept von Christina Maslach)

Wie lange dauert ein Burnout?

Das variiert stark, oft Monate bis Jahre – abhängig von Behandlung und Unterstützung.

Was tun, wenn ich schon Symptome zeige?

Wenn du erste Anzeichen von Burnout bemerkst, ist es wichtig, diese ernst zu nehmen. Erste Anlaufstellen sind in der Regel Hausärzt:innen oder Psychotherapeut:innen, die eine professionelle Einschätzung vornehmen können. Auch der Betriebsarzt kann beratend unterstützen, insbesondere bei arbeitsbezogenen Belastungen. Je nach Situation kann eine Kombination aus ärztlicher Betreuung, therapeutischer Unterstützung und Anpassungen am Arbeitsplatz sinnvoll sein.

Kontakt

Bereit für transformative Veränderungen? Kontaktiere uns jetzt, um den ersten Schritt zu deiner evolutionären Reise zu machen.