Führungsunlust vs. Führungsbereitschaft

Wenn Karriereziel Führung nicht mehr selbstverständlich ist

Blog | Juni 2025 | Autorin: Marion Ibetsberger

Unternehmen haben es zunehmend schwer, geeignete Kandidat:innen für Führungskarrieren zu begeistern. Diese Zurückhaltung des potenziellen Führungsnachwuchses, Führungsverantwortung zu übernehmen, wird unter dem Phänomen Führungsunlust, Führungszurückhaltung oder Führungsscheu in der wissenschaftlichen Community diskutiert. Marion Ibetsberger, Senior Expert für zukunftsfähiges Führen und Führungskräfteentwicklung bei Framechangers™, erläutert in diesem Beitrag, was Führen attraktiv und wirksam macht. Unternehmen erfahren, wie sie Führungsbereitschaft wecken können, welche Stolpersteine Führungsverantwortung typischerweise verhindern und wie sie Hürden für effektive Führung aus dem Weg räumen können.

Wie Führung und Führungsbereitschaft entstehen

Wirksame Führung sorgt dafür, die Zusammenarbeit von Menschen so zu organisieren, dass eine effektive Aufgabenerfüllung möglich wird. Führende brauchen dazu individuelle Kompetenz und die Bereitschaft, diese Kompetenzen auch tatsächlich anzubieten bzw. an den Tag zu legen. Gleichzeitig brauchen sie dazu die vom Unternehmen übertragene Verantwortung gemäß ihrer zu erfüllenden Rolle und die Anerkennung dieser Rolle durch die Geführten. Erst alle 3 Bedingungen in Kombination lassen Führen als Aktivität und Ergebnis entstehen.

Entsprechend ist auch die Führungsbereitschaft ein Ergebnis des erfolgreichen Zusammenspiels dieser Faktoren. Potenzielle wie bereits ernannte Führungskräfte sind dann eher bereit, Führungsverantwortung zu übernehmen, wenn das Bild von Führung in der Organisation positiv besetzt ist (Was wird hier erwartet und gelebt? Welchen Rahmenbedingungen werden geboten? Wie sieht die typische Führungskraft hier aus und wie wird sie von anderen gesehen?) und es mit dem Selbstbild übereinstimmt (Wer kann und will ich hier sein? Wozu bin ich fähig?).

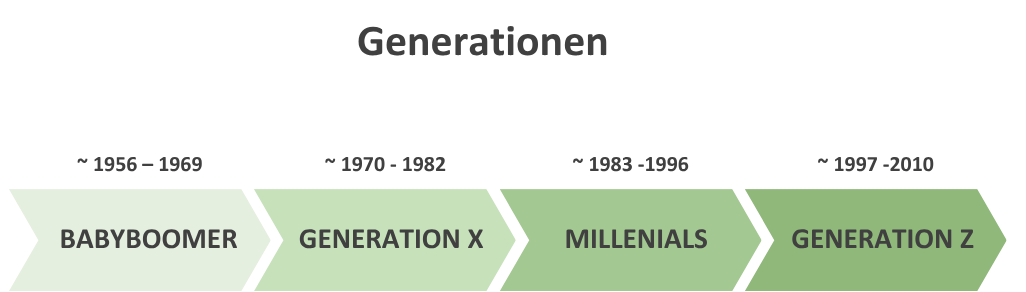

Wir sind auch Kinder unserer Zeit: Generationenübergreifende Unterschiede in der Führungsbereitschaft

Die gesellschaftspolitischen Vorstellungen, gelebten Werte und Rahmenbedingungen (wirtschaftlich, sozial, kulturell, technologisch; historische Ereignisse), unter denen wir aufgewachsen und in das Arbeitsleben gewachsen sind, prägen unsere Erfahrungen und Erwartungen im Hinblick auf Führung – im Positiven, wie Negativen, in der Orientierung „weg von“ genauso wie „hin zu“.

Gesellschaftlicher Wandel vollzieht sich schrittweise und über längere Zeiträume, entsprechend lassen sich kollektive Erfahrungen, wenngleich fließend und nicht trennscharf, auch über unterschiedliche Generationen hinweg grob nachvollziehen. Am Arbeitsmarkt kommen bis zu fünf Generationen in ihren unterschiedlichen Prägungen (und Lebensphasen) zusammen. Arbeitgeber:innen sind gefordert, diese diversen Bedürfnisse und Bilder in Dialog zu bringen und zu adressieren, um für ältere wie junge Talente gleichermaßen attraktiv zu bleiben.

Babyboomer (ca. 1956 – 1969): Traditionelles Führungsverständnis, Karriere als Statussymbol

Die Babyboomer lösen die Nachkriegsgeneration ab und sind noch unter einem traditionellen Führungsverständnis aufgewachsen. Hierarchisch geführte Unternehmen sind der Regelfall. Bildung und Entwicklungsmöglichkeiten gewinnen an Bedeutung und ermöglichen sozialen Aufstieg. Eigenständigkeit und gute Qualifikation sind wesentlich. Die Führungsautorität (Anerkennung der Führungsfunktion durch Geführte) fußt maßgeblich auf der formalen Ernennung. Karriere heißt Führungskarriere, ist meist mit Seniorität verknüpft und gilt als Statussymbol.

Generation X (ca. 1970 – 1982): Ambivalenz zwischen Hierarchie und Flexibilität

Die Brückengeneration im fortschreitenden Wandel zeigt das stärkste Bedürfnis nach Jobsicherheit und Stabilität. Vergütung und Karrieremöglichkeiten spielen bei der Wahl des Arbeitgebers eine ebenso wesentliche Rolle wie eine gerecht und respektvoll erlebte Behandlung. Loyalität ist eine relevante „Währung“. Als Führungskraft anerkannt ist, wer nebst der Leistungserfüllung auch diese sozialen Bedürfnisse gut bedienen und moderieren kann. Überspitzt formuliert wandelt sich die wirksame Führungsanweisung vom Befehl zur Bitte.

Millennials (ca. 1983 – 1996): Wunsch nach Sinnhaftigkeit, Abneigung gegen starre Strukturen

Millennials, auch Generation Y oder Internetgeneration genannt, sind in den Boom neuer technologischer Möglichkeiten gewachsen. Neue Formen der Zusammenarbeit werden dadurch möglich und finden in Unternehmen Einzug. Technologie ermöglicht Autonomie. Flexibilität, Teamwork und sinnstiftendes Arbeiten gewinnen an Bedeutung. Eine gute Führungskraft vermag es, zu motivieren und inspirieren.

Generation Z (ca. 1997 – 2010): Fokus auf persönliche Erfüllung, Ablehnung klassischer Führungsrollen

Technologischer und sozioökonomischer Wohlstand ermöglichen ein hohes Maß an Autonomie und Selbstverwirklichung. Sich zuspitzende Menschheitsfragen wie der Klimawandel, Ressourcenausbeutung oder Wohlstandserwirtschaftung und -verteilung legen ein Umdenken nahe, das diese Generation bereits vehement einfordert. Loyalität wird (auch aus Enttäuschung oder erlebtem Scheitern der Vorgängergenerationen) durch sinnstiftende Beitragsmöglichkeiten und Potenzialentfaltung ersetzt. Führen bedeutet in der Idealvorstellung, die richtigen Menschen mit den richtigen Fragen zum Wohle aller zu betrauen.

Führungsunlust: Die Scheu vor Führung

Unter Führungsunlust, Führungszurückhaltung oder gar Führungsscheu werden gemeinhin zwei Phänomene beschrieben. Einerseits meint sie die Zurückhaltung bereits ernannter Führungskräfte, ihre Rolle tatsächlich auszufüllen, anderseits die zunehmende Unlust eines potenziellen Führungsnachwuchses, sich überhaupt für eine Führungsposition zu bewerben.

Führungsunlust ist kein festes Konstrukt, sondern ein dynamischer Prozess und Ausdruck von Ambivalenz. Viele Potenzialträger:innen zeigen durchaus Interesse an Führungsverantwortung, zögern aber ob der (angenommenen) individuellen Passung unter gegebenen (erlebten oder vermuteten) Erwartungen und Rahmenbedingungen. Organisationen können auf vielfältige Weise für Führungsrollen begeistern und wirksame Führung ermöglichen.

Kein Unternehmen kann sich schlechte Führung leisten: Führungskräfte sind der größte Hebel, um dauerhaft gute Ergebnisse (Qualität, Produktivität, Innovation), hohe Mitarbeiter:innenbindung (Arbeitsklima, Attraktivität, Knowhow-Erhalt, geringere Fluktuationskosten) und Arbeitsgesundheit (physische und psychische Arbeitsfähigkeit, Generationenmanagement) sicherzustellen.

Was macht das Thema aktuell so brisant?

- Wettbewerb um Talente & Leadership Gap: Mit dem demografischen Wandel wir auch der Talente-Pool kleiner. Unternehmen suchen händeringend Fachpersonal und Führungskräfte. Je höher der Druck durch Personalmangel, desto höher auch die Belastung der Führungskräfte. Selbst qualifizierte Personen wollen keine Führungsrollen (mehr) übernehmen.

- Neue Führungsmodelle & Selbstführung: Hierarchien werden flacher und mischen sich mit neuen Organisationsformen, die auch Führungsrollen verändern. Die einen wollen nicht (mehr) klassisch, die anderen nicht unter geänderten Spielregeln führen, ein Spagat über mehrere Generationenbedürfnisse. Zudem erhöhen gerade die betrieblichen Übergangsphasen Unsicherheit und Belastung.

- Psychologische Aspekte & Mindset: Oft sind es Ängste, Unsicherheiten oder falsche Erwartungen, die Menschen von Führungsrollen unabhängig von ihrer Qualifikation abhalten. Hier müssen die Bilder und Rahmenbedingungen, nicht die Fähigkeiten der Einzelnen hinterfragt werden. Psychologische Sicherheit ist entscheidend.

- Welt und Gesellschaft im Wandel: Krisen, Anpassungsdruck und Instabilität im Außen erhöhen Verantwortungsdruck für Führung.

Ursachen der Führungsunlust

Führungsunlust entsteht aus einem Zusammenspiel von individuellen und kontextuellen Einflüssen auf mehreren Ebenen. Auch der geografische Kontext sollte Beachtung finden, da Normen, historischer und kultureller Kontext oder soziodemographische Faktoren oft tief im organisationalen Kontext über implizite Annahmen über Führung verankert sind.

1. Persönliche Faktoren

Mangelnde Führungsambition oder Führung als Karrierezielsetzung kommen zwar individuell vor, verstehen sich überwiegend aber als Resultat anderer identitätsbezogener Faktoren und sind immer auch kontextabhängig zu betrachten:

Führungsidentitäts-Salienz: beschreibt, wie stark und in welcher Situation sich eine Person mit ihrer Führungsrolle identifiziert und sich diese Identität in Denken, Fühlen und Handeln zeigt. Mangelnde angenommene Passung zwischen Selbstbild und der geforderten Rolle bzw. angenommenen Rollenerwartungen hemmen.

Imposter-Syndrom: beschreibt anhaltende Selbstzweifel an der eigenen Qualifikation trotz Belegen für die eigene Kompetenz. Das mangelnde Selbstvertrauen in Kombination mit erwarteter Verantwortung oder Entscheidungsdruck kann zum Meiden von Führungsverantwortung führen.

Der organisationale Kontext prägt die Rollenerwartung und kann zur Wahrnehmung von typischen bzw. atypischen Führungsbildern führen und somit letztlich Führungsbereitschaft hemmen:

Stereotypical threat: Personen, die sich im Vergleich zu agierenden Führungskräften als atypisch erleben, können sich aus der Angst heraus entmutigt fühlen, bestimmten Stereotypen zu entsprechen zu müssen.

Backlash-Effekt: Umgekehrt, wenn Typikalität (traditionelle Führungsbilder) bei Zuweisungen von Führungsrollen bevorzugt wird, meiden (unterrepräsentierte) Personen mit atypischem Hintergrund Führungsrollen möglicherweise, und haben Angst sich entgegen den Stereotypen zu verhalten. Wesentlich dabei ist nicht, ob das System tatsächlich Widerstand leisten würde, sondern die bloße Annahme führt schon zur Zurückhaltung.

2. Organisationale Rahmenbedingungen und unternehmerischer Kontext

Persönliche Faktoren der Führungsunlust können durch betriebliche Rahmenbedingungen ausgelöst, verstärkt oder verringert werden:

- Einschränkungen durch Lebensumstände (Betreuung von Angehörigen, gesundheitliche Einschränkungen etc.) in Kombination mit unklaren oder mangelnden Angeboten von Organisationen im Zusammenhang mit lebensphasenorientiertem Arbeiten.

- Unattraktives Verhältnis von erwartbaren Vorteilen und Anforderungen der Rolle: als klassische Beispiele seien hier unzureichende (Mehraufwands-)Vergütung, erhöhte Reiseanforderungen, sprungartig erhöhte Arbeitszeitbelastung oder Verfügbarkeitsanforderungen genannt.

- Im Hinblick auf die erwartbare Arbeitszufriedenheit und Führungskultur beeinflusst vor allem die erlebbare Praxis (positive wie negative Erfahrungen mit Führung, selbst erlebt oder durch Geschichten im Unternehmen weitergetragen) und nicht ein absichtsvolles Vorhaben am Papier: Wahrgenommene dauerhafte Überlastung und Stress in Führungsrollen, fehlende Wirkungsmöglichkeiten durch chronischen Ressourcenmangel oder Kompetenzstreitigkeiten bis hin zu mangelnder psychologischer Sicherheit bzw. einem toxischen Umfeld in höheren Führungsebenen lassen vor Führungsverantwortung zurückschrecken. Erlebte „Freunderlwirtschaft“ oder angenommene unethische Unternehmenspraktiken schrecken naturgemäß ab.

- Organisationskultur: grundsätzlich stärkt ein unterstützender Kontext die Selbstdefinition und fördert auch bei (vorläufiger) angenommener Unpassung von Selbstbild und Rollenerwartung durch das Einräumen von Lern- und Entwicklungsmöglichkeit die Führungsbereitschaft. Auch die Wertepassung und Fehlerkultur haben förderlichen oder schädlichen Einfluss.

- Organisationale, strukturelle Charakteristika: Organisationsgröße, Fachkräftemangel, risikoreiche und stark regulierte Sektoren, mangelnde Prozesskontrolle, komplexe Dynamiken in Familien-Unternehmen, Start-Ups mit entsprechendem Unternehmerischem Risiko oder radikale Veränderungsprozesse (Restrukturierungsprogramme, strategische Neuausrichtungen, Einführung neuer Arbeitstechniken etc.) beeinflussen die (erwartete) Rollenanforderung ebenfalls massiv und können Verantwortungsübernahme hemmen. Grundsätzlich lösen stark normative Organisationsstrukturen eher Führungszurückhaltung aus.

Achtung: zum Phänomen der (auch durch Kontextfaktoren ausgelösten) Führungsunlust können sich auch ausschließende Faktoren in Unternehmen zeigen:

- Räumlicher und/oder technologischer Ausschluss: entsteht z.B. durch physische Raumordnungen (Barrierefreiheit) oder Räume zur Sozialisierung unter Führungskräften (z.B. Golfclub); Mensch-Computer-Schnittstelle entmutigt Menschen mit geringeren technischen Skills, algorithmische Auswahlsysteme (KI) in Personalprozessen können Vorurteile verstärken und bereits benachteiligte Gruppen (unbewusst) diskriminieren.

- Human Ressource Prozesse: Gesetze, soziale Normen oder ein (unbewusster) Self-Selection Bias können bestimmte Kompetenzen und Auswahlverfahren für Führungskräfte bzw. Entwicklungsprogramme bevorzugen, die den Talentepool verkleinern oder/und verzerrte Ergebnisse im Bewertungsprozess liefern.

- Führung als soziales Konstrukt hat materielle und symbolische Bedeutung und kann n bestimmte soziodemografischer Gruppen stärker motivieren (historisch: weiße, heterosexuelle, körperlich gesunde Männer der Oberschicht) und Randgruppen/ „atypische“ Gruppen oft bei gleicher Motivation durch demografische Vorurteile benachteiligen. Fehlende Barrierefreiheit und ableistische Strukturen & Normen hemmen Menschen mit Behinderungen beim Führungsaufstieg. Hetero- und cisnormative Arbeitskulturen schrecken LGBTQ+ Personen von Führungsambitionen ab.

3. Sozio-Kulturelle, gesellschaftliche und historische Einflüsse

Führungszurückhaltung kann auch einen kulturell und historisch bedingten Hintergrund haben. Kulturelle Werte beeinflussen, wie mit Autorität, Entscheidungen und Führung umgegangen wird. In Kulturen mit geringer Machtdistanz wird Führung oft als störend empfunden. Führungserwartungen (z. B. charismatisch, partizipativ, entscheidungsfreudig) variieren je nach Kulturkreis und Region. So kann beispielsweise erwarteter Konsensdruck oder die Angst vor Arroganz / Hierarchie / Machtausübung die Führungsbereitschaft vermindern. Historische Erfahrungen in politischen Systemen mit autoritärem oder repressivem Charakter können langfristig in Gesellschaften Führungszurückhaltung erzeugen.

Gesellschaftliche Werte sind über Generationen hinweg Wandel unterworfen und erzeugt implizite und explizite Bilder und Erwartungen. Diese finden auch bewusst wie unbewusst Einzug in unsere organisationalen Rahmenbedingungen. So haben beispielsweise allgemeine Vorstellungen über ein gelungenes und gutes Leben einen Einfluss darauf, dass wir Arbeit und Leben als voneinander zu unterscheiden betrachten und Ausdrücke wie Work-Life-Balance hervorbringen. Dies wiederum schlägt sich in Anpassungen unterworfenen arbeitsrechtlichen Rahmen und Arbeitszeitgestaltung im Betrieb nieder. Ebenso ist die Frage, was wir als Erfolg erleben, inwiefern das mit Arbeit verknüpft ist und ob (Führungs-)Karriere darauf eine Antwort ist, regelmäßig neu zu erkunden.

Die 5 Lösungsansätze der Framechangers TM: Führungsunlust erfolgreich überwinden und Führungsbereitschaft fördern

Führungsscheu ist kein individuelles, sondern ein systemisches Phänomen. Die gute Nachricht daran: Organisationen haben es selbst in der Hand Führungsbereitschaft in breiten Belegschaftsgruppen zu fördern, den Talentepool dadurch zu erweitern und attraktive Karriereperspektiven zu eröffnen.

1. Selbst-Bewusstsein: persönliche Entwicklung und Leadership-Trainings

Als Basisangebot gilt es gerade für die ersten Schritte, Führungskompetenzen gezielt aufbauen. Das gelingt durch klassische Trainings (z.B. Gewaltfreie Kommunikation im Berufskontext oder das Konflikt-Bewusstseins-Training) und Schulungen für die wichtigsten Fachfragen.

In Bezug auf Führungsvermeidung geht es aber auch um ein verändertes Selbstbild. Nicht die mangelnde Kompetenz, sondern die angenommene (!) Inkompetenz hindern. Es braucht also Entwicklungsangebote, die Selbstreflexion fördern und den Umgang mit Ängsten und Unsicherheiten lernen. Coaching und Führungskräfteentwicklung müssen im wahrsten Sinne des Wortes auf Selbst-Bewusstsein einzahlen. Die SMART Leadership Development Journey, oder ein 1:1 Leadership Coaching sind maßgeschneidert für den Führungsnachwuchs und Talentebegleitung entwickelt.

Auch zielgruppenorientierte Mentoringprogramme wie beispielsweise die Women 2 Women Leadership Journey können unerkannte Talente aktiv zur Teilnahme ermutigen.

2. Unterstützende Begleitangebote auch für erfahrene Führungskräfte

Sowohl vor der Entscheidung für eine Führungsrolle als auch für ein wirksames Gestalten von Führung ist ein dauerhaftes, bedürfnisorientiertes Angebot ermutigend und hilfreich. Entwicklung ist lebenslanges Lernen und das Besteigen eines Gipfels eröffnet oftmals erst den Blick auf den nächsten. Um kraftvoll und effektiv in der Führung zu bleiben, dienen extern begleitete Reflexionsräume im Rahmen von Coachings. Stress, Burnout oder situativer Überforderung beugen Resilienztrainings vor. Gerade in Zeiten erhöhten Einsatzes von Künstlicher Intelligenz gilt es auch, die Emotionale Intelligenz im Zwischenmenschlichen Sein und Führung weiterzuentwickeln (Tipp: Hier kommst du zum kostenfreien Onlinekurs für Emotionale Intelligenz in der Führung). Selbst-bewusste Führungskräfte führen nicht authentischer und effektiver, sie sind auch ein attraktiveres Vorbild und Inspiration für andere.

3. Schaffung flexibler Führungsmodelle und inklusive HR-Praktiken

Vor allem im Hinblick auf diverse Lebensentwürfe und Hintergründe können gezielte (strukturelle) Förderung und explizit ausformulierte Entwicklungsangebote helfen. Initiativen für eine bessere Work-Life-Balance durch Schaffung flexibler Führungsmodelle (z.B. durch Shared Leadership, flexible Arbeitszeitangebote, remote Arbeiten) fördern die Führungsrollen-Bestrebungen der jüngeren Generationen, Frauen und Älteren gleichermaßen.

Neue Organisationsformen (New Work, agiles Arbeiten oder Selbstorganisation) kommen den Bedürfnissen und Erwartungen an neue Rollen und flacheren Hierarchien entgegen.

Inklusive HR-Praktiken bringen diverse Vorbilder und Role Models in die Verantwortung und Sichtbarkeit und ermutigen zögerliche Potenziale (bislang) marginalisierter Gruppen.

4. Niemand führt allein: Wirksame Führung durch Teamerfolg

Führen ist ein Tanz von Führenden und Geführten, etwas, das sich sozusagen im Zwischenraum auf eine Aufgabe gerichtet entfaltet. Eine kollektive Bewusstheit über gemeinsame Ziele und Sinn, die individuellen Beiträge und entstehende Abhängigkeiten erhöhen die Verantwortlichkeit und Funktionalität im Team. Radikale Transparenz ist die Basis für Vertrauen und Selbstwirksamkeit. Teamentwicklungen unterstützen Zugehörigkeit und Engagement und lassen Diversität zur nutzbaren Ressource werden. Ein Erlernen co-kreativer Praktiken entlastet Führung und fördert Innovation. Vor allem in stark hierarchisch strukturierten Unternehmen ist die Etablierung von starken Führungsteams, die Kooperation statt Silodenken leben, ein erfolgskritischer Hebel im Umgang mit komplexen Umwelten und Anforderungen.

5. Gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen: ein Ansatzpunkt für Führungskultur und Organisationskultur

Ob Wandel durch technische, demografische, geopolitische oder andere Einflüsse angestoßen ist, jede Veränderungen prägt auch die Form unseres Miteinanders und bringt neue (wünschenswerte oder weniger wünschenswerte) Kulturbestandteile hervor. Systeme streben grundsätzlich nach Stabilität. Veränderung wirkt destabilisierend und wird am besten durch stabile Beziehungen getragen. Psychologische Sicherheit unterstützt den Beziehungsaufbau und die Wandlungsfähigkeit von Organisationen und damit nachhaltig wirtschaftlichen Erfolg.

Regelmäßige Begegnungen im Dialog können die Bewusstheit auf Team- und Organisationsebene über unterschiedliche Perspektiven, Bedürfnisse und Erwartungshaltungen heben. Sie sind der sichere Rahmen, um wirksame oder hemmende (Führungs-)Kulturbestandteile und Muster aufzudecken. Hier kann ein neugieriges Erkunden unterschiedlicher Wirklichkeiten stattfinden, generationsübergreifend oder multikulturell von- und miteinander gelernt, oder an neuen Praktiken und Lösungen geforscht werden.

Kultur kann man nicht bestimmen, sie formt sich durch Prinzipien und Praxis. Sich regelmäßig über Beobachtungen und Bewertung der gemeinsam gelebten Muster und (Führungs-)Praxis die Karten zu legen, ist der Grundpfeiler für Veränderung und letztlich dem Aufbau von Selbstaktualisierungskompetenz.

Fazit: Relucance to lead ist kein Schicksal, sondern ein Gestaltungsauftrag

Führungsscheu ist überwiegend ein Spiegel der Organisation, woraus sich zahlreiche Anknüpfungspunkte für attraktive und wirksame Führung ergeben. Pauschalantworten und verallgemeinerte Heilsversprechen greifen oftmals zu kurz. Wer wissen will, was Führen in der eigenen Organisation attraktiv oder unattraktiv, wirksam oder unwirksam macht, muss hinschauen – am besten unter Einbeziehung der Mitarbeiter:innen und unterstützt durch einen unvoreingenommenen und urteilsfreien Blick von außen.

Bei FramechangersTM identifizieren wir die relevanten Stellhebel zielgerichtet im Rahmen einer systemischen Führungskulturanalyse und leiten daraus passgenaue, effektive Maßnahmen für Unternehmen ab.

Du willst Führung in deinem Unternehmen wirksamer und attraktiver gestalten oder mehr zu dem Thema erfahren? Komm gerne auf uns zu.

FAQs

Was bedeutet „Führungsunlust“?

Führungsunlust beschreibt das Zögern von potenziellen Führungskräften, sich für eine entsprechende Rolle zu bewerben sowie bereits ernannter Führungskräfte, ihre Führungsrolle auch entsprechend auszuüben.

Wie beeinflussen organisationale Rahmenbedingungen die Entscheidung für oder gegen eine Führungsrolle?

Die Gestaltung der Arbeitsumgebung, Führungs- und Organisationskultur sowie Maßnahmen der Führungskräfteentwicklung können förderlich, aber auch hemmend, auf die Führungsbereitschaft wirken.

Wie können Unternehmen Führung attraktiver machen?

Attraktive Führungsrollen sind ein Ergebnis inklusiver HR Praktiken und eines unterstützenden Umfelds mit klaren Entwicklungsperspektiven, flexiblen Arbeitsmodellen, gelebter Wertschätzung und einer sinnstiftenden Führungskultur.

Kontakt

Bereit für transformative Veränderungen? Kontaktiere uns jetzt, um den ersten Schritt zu deiner evolutionären Reise zu machen.